VOLARE

IN AEROPORTO

UNTERNEHMEN

SICHERHEITSBEWERTUNG

UND REGELUNG

x

x

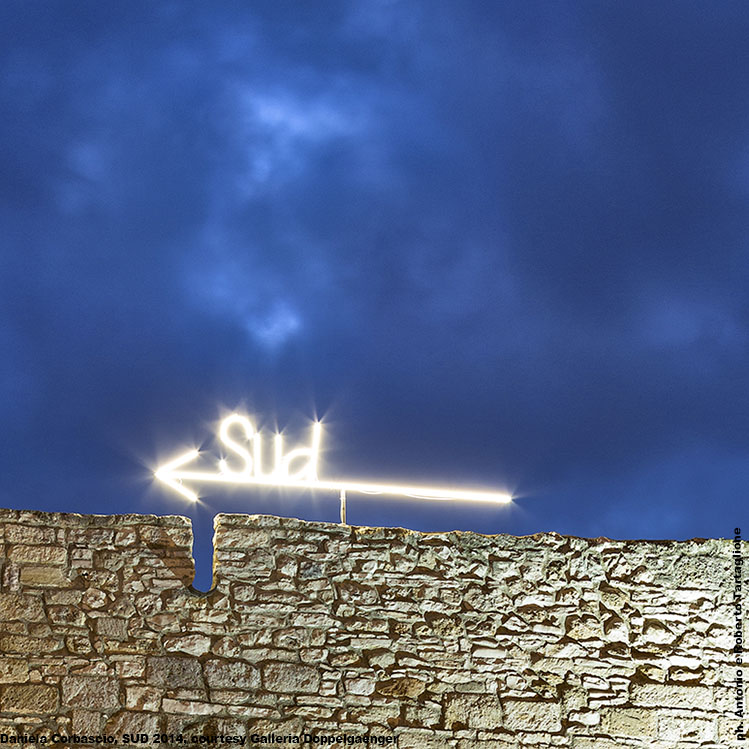

Drei Buchstaben in Neon, mit Schriftzeichen, die an ein privates Schreiben erinnern, kündigen den Süden von Daniela Corbascio an. Der Eigenname des Ortes, der an eine Person erinnert, formt sich auf einem langen Balken, der in einer Pfeilspitze endet. Die Zeile aus Glas wird zu einem leuchtenden Überbringer der Botschaft und gibt weit mehr als eine räumliche eine seelische Richtung an.. Darauf deutet schon die Qualität des chemischen Lichtes hin, ein von rosa Dämpfen durchdrungener Glanz, wie wenn die Morgendämmerung am Horizont des östlichen Meeres zu leuchten beginnt. So beweist diese Installation ihre Epiphanie in der Beziehung zu den von der Künstlerin gewählten Orten. Der Pfeil des Südens erstreckt sich in einem Dialog mit den Zeichen der Macht und der Erinnerung, der Phantasie und der Geschäfte, die über die Vergangenheit und die Gegenwart ihrer Stadt erzählen, Bari: Der mächtige Teil der normannisch-schwäbischen Burg mit ihrer Last von Geschichte und Geschichten nahe dem Herzen der Altstadt, resistent gegen die Prozesse der Gentrifizierung, die dekadente Anmut mit exotischen Düften des ehemaligen Kursaals Margherita, an dem Punkt, an dem sich seine Betonpfeiler mit den Stegen des Circolo della Vela vereinen, der polierte Modernismus des Gebäudes, der das Hauptquartier der Banca Nazionale del Lavoro im Herzen der ummauerten Stadt beherbergt, fast als ein Zeichen der ursprünglichen Merkmale einer Gesellschaft von Kaufleuten und Fachkräften. Zu diesem ersten Kern gesellt sich der balancierende Pfeil auf einem hohen Vorsprung des massiven Gebäudes aus dem zwanzigsten Jahrhundert an der Küstenstraße, das als Sitz der Regierung der Region Apulien gewählt wurde, um unterwürfig die neuen, für das historische Schicksal notwendigen Richtungen vorzugeben. Und letztendlich – zeitlich und nicht richtungsweisend gesehen – der Pfeil auf dem antiken Falknereiturm auf dem Gelände eines Flughafens im ständigen Ausdehnungsdrang, wie um in dem von vielen Flugrouten durchzogenen Himmel die Kompassnadel auf den Pol der Identität gerichtet zu halten.

Aber der Pfeil des Südens überfliegt weder all diese Orte, noch durchkreuzt er sie. Er fliegt hoch, sucht nach dem Kreuzungspunkt des Randes, der Flanke, dem Winkel, der „richtigen Entfernung“ für den Blick des Passanten, egal ob Mitbürger oder Ausländer, und der richtigen Beziehung zum Kontext von Natur und Kultur, in dem sich die steinernen Zeichen erheben. Er akzeptiert, fast im Tageslicht zu verschwinden und taucht bei Eintritt der Dunkelheit wieder auf, im Wettstreit mit den farbigen Lichtern der Stadt. Denn der Süden, den Daniela beleuchtet, ist keine Forderung, sondern eher ein Ausdruck des Vertrauens, eine Liebeserklärung. Er deutet auch nicht notwendigerweise auf eine nach Süden gerichtete Route hin. Er ist ein Zeichen, das mit sturer Tautologie die Anwesenheit des Südens in einer Stadt des Südens bestätigt.

Aber genau hier ist der Wendepunkt auf dem mittlerweile langen Weg einer Künstlerin, die zu den wenigen in Italien gehört, die die Neonröhre als grundlegendes oder qualifizierendes Medium einer „großangelegten“ Installation in offenen oder geschlossenen Umgebungen gehandhabt haben, abweichend von den geometrischen Formen des formalen Strukturalismus hin zu ruhelosen Kontaminationen. Es ist die schmerzliche Entscheidung, fast bis zur historischen Grenze der Kultur eines minimalistischen Begriffskontextes den Gebrauch von Lichtkunst auf „Lichtschrift“ zu reduzieren. Um das Geheimnis einer Obsession, die in den Tiefen eines existenziellen Abenteuers kultiviert wurde, mithilfe der Kälte und Klarheit des Kunstlichts zu enthüllen, die es sich in der Großzügigkeit des Tuns und Kommunizierens vorbehalten hat. Der Süden eben, als innere Bedingung, als archetypische Gebärmutter, in der persönliche Erfahrung, private Erinnerung und die Geschichten der Gesellschaft ihrer Zeit und ihrer Orte gesammelt und wiederentdeckt werden. Die Schönheit und das Leiden des Südens, die Intelligenz und das Elend des Südens. Der dionysische Vitalismus und die apollinische Natur verschmelzen und überlagern sich in Danielas Zwangssymbolik, indem sie eine fabelhafte Heimat heraufbeschwören, eine Heimat, die sich über die Säulen des Herkules hinaus in die Länder Afrikas und Asiens ausbreitet… Ein imaginärer Atlas, in dem sie ganz sich selbst reflektiert und projiziert und den Identitätsstolz und die Ängste der Vorfahren in einer Art lokalem Fundamentalismus vereint.

Dieses Pulsieren von Erinnerung und Verachtung, Emotionen und Ideen, wurde von der Künstlerin kühn in einem extremen Werk der linguistischen Askese zum Ausdruck gebracht. Unter der Verpflichtung, die Dringlichkeit des von ihr geliebten expressiven Magmas in der nackten, selbstreferentiellen Festigkeit des angesprochenen „Südens“ auszudrücken und gleichzeitig eine halluzinatorische Bewegung im öffentlichen Raum zu erschaffen. Fast eine Bewegung von Street-Art, eine leuchtende Schrift, die sich durch verschiedene Wiederholungsmodi auszeichnet: Denn das strukturelle Konzept der Installation ist immer das gleiche, aber seine Dimension und die perspektivische Höhe variieren je nach dem Raum, in dem sie aufgestellt ist. Jedes Mal ändert sich auch die Botschaft, ihre vorherrschende Bedeutung, im Dialog mit den funktionalen und symbolischen Apparaten, für die jede Struktur oder Institution der Stadt jeweils verantwortlich ist.

Hier wird die Installation von Daniela Corbascio zu einem wesentlichen Beitrag der Formulierung einer in der apulischen Kultur erneuerten Auffassung von öffentlicher Kunst, die aber mit der Linguistik der Distanz und Distanzierung im Einklang steht. So deutet der Vorschlag – oder besser gesagt, der Traum – auf die Zeichen des urbanen Lebens mit der phantasmatischen Virtualität eines „offenen Werkes“ hin: Denn die Vision des Südens als rätselhafte metaphysische Evokation ruft die Reaktion, die Forderung und die Integration derer hervor, die auf sie treffen.

Dies ist die „innere Notwendigkeit“ eines Projekts, das seine Prüfungen langsam durchlaufen hat. Und zwar seit – im Jahr 2000 – „Das Tor zum Meer“ vor dem Palazzo della Provincia installiert wurde. Heute erhebt sie in ihrer skeptischen und verwirrten Stadt die leuchtende Signatur einer unwiderruflichen Entscheidung: „Ich will hier bleiben“.

PIETRO MARINO